昨今、社会の変化の速さや多様性、コンプライアンス遵守への高い要求など、人材を取り巻くさまざまな要因から360度評価が注目を集めています。前向きに検討している企業や各種組織の人事担当者は少なくないでしょう。

本記事では、360度評価の意義をはじめ、導入メリット、取り組み方、注意すべきポイントなどをわかりやすく解説します。評価シートのテンプレートも掲載していますので、ご活用ください。

360度評価とは

360度評価とは上司、同僚、部下などさまざまな立場の職場仲間が、評価対象者を多面的に評価する手法を指します。「評価」という言葉が含まれるため、日本では誤解や敬遠されることもありますが、360度評価が生まれたアメリカなど海外では360度フィードバック、360度サーベイなどと呼ばれ広く浸透しています。その他には多面評価、多面観察とも呼ばれます。

360度評価は、評価対象者の普段の行動や職務能力などに関する意見を広く集めることで、より客観的で信頼性の高いフィードバックを行うことができます。評価対象者はそこから気づきを得て個の成長につなげ、ひいては組織としての成長を目指します。

360度評価は管理職を対象とする場合が多く、評価協力者に上司、同僚、部下だけでなく、顧客や取引先を巻き込んで実施するケースもあります。最近は一般職を対象とした実施も増えました。評価対象者に部下がいないため「180度評価」などと呼ばれることもあります。

360度評価を導入する目的やメリット・デメリット

360度評価は大企業を中心に導入が進んでおり、日本経済新聞社が連結従業員1,000人以上の上場企業、及びそれに準ずる企業約1,600社を対象として行なった調査では、46.1%と半数近い導入率に達しています。

近年では中小企業などの間でも導入が進む360度評価。なぜ注目されているのでしょうか?導入目的とそのメリット・デメリットを整理してみましょう。

360度評価の導入目的

360度評価の導入目的として好んであげられるのは「評価対象者の自己認識を高め、本人の気づきを促して自己成長につなげること」です。

現代の社会人は常に自己を見つめ、思考・言動を見直し、能力を身につけ、成長し続ける気構えが欠かせません。しかしながら「盲点の窓」という言葉もある通り、自分は知らないが他人は知っている自分というものがあります。主観的な内省では見過ごされる点もあるのです。

定期的に1年ないし2年に1度などで実施して振り返りの機会としたり、研修やトレーニングへ活用したり、さまざまな場面で役立てられています。

360度評価の導入を「公正公平な人事評価や昇進昇格などに活用するため」と考える方もいます。しかし、そのような活用は、評価協力者から適切な回答が得られなくなる可能性が高まるので、より慎重な検討と実施が求められます。

360度評価のメリット

360度評価の実施には次のようなメリットがあります。

評価の公平性・客観性を保てる

360度評価は、様々な立場の従業員が評価に関わります。上司の評価能力に依存する従来型の人事評価に比べ、高い公平性と客観性を保つことができるでしょう。評価者の「思い込み」や「偏り」に左右されず多方面から評価することで、新たな特性の発見につながり、従業員の成長を促進できます。

評価に対する納得感が高まる

公平性や客観性が保たれれば、評価に対する納得感が高まるのは言うまでもありません。納得感の高い評価は、職場に対する信頼感を高めます。それは同時に、仕事に対するモチベーションや会社へのエンゲージメントを高めるということでもあります。さらに評価に関わった従業員も、「自分の意見が組織の運営に反映されている」という意識を持つようになり、モチベーションやエンゲージメントを高めることになるのです。

自分を客観視できる

360度評価は、対象者の評価と同時に自己評価も行います。自己評価と他者評価との比較は、自分を客観視できる絶好の機会となるでしょう。自分と周囲との認識ギャップへの気づきは、思い込みをはじめ、間違った認識の払拭や自分自身をより的確に理解することにつながるのです。

人材の特性を正確に把握できる

在宅勤務やリモートワーク、時短勤務など、働き方は多様化しています。このような環境変化の中では、管理職だけで従業員の特性を正確に把握することが困難です。しかし、多くの従業員が評価に関わる360度評価を活用すれば視点が多面的になり、人材の特性を正確に把握できるようになります。

組織課題の早期発見につながる

360度評価は、従業員の課題を把握するだけではなく、組織課題の早期発見にも役立ちます。360度評価によって得られた多方面のデータは、組織が内包する目に見えない課題を浮き彫りにします。日頃は意識することのない、課題や傾向を早期に発見することで、課題解決のアクションプランをいち早く策定することができるのです。

360度評価のデメリット

一方、360度評価には次のようなデメリットもあります。

評価が主観的になりやすい

360度評価に対する理解が深まっていないと、評価が主観的になってしまうことがあります。評価すること自体に慣れていない評価者が含まれる場合、特にその傾向が強くなります。評価者の好き嫌いや思い込み、人間関係が評価に影響を及ぼすことも。主観的な評価をどう減らしていくのか、360度評価の大きな課題です。

評価に忖度が入る恐れがある

360度評価は、「部下が上司を評価する」ケースが多くなります。そこで懸念されるのが「忖度」です。評価後を考えて、「余計な評価は控えよう」「自分も悪い評価をされたくない」「関係性を壊したくない」といったバイアスが働き、評価に忖度が入るのです。評価に対する忖度が増えると、健全な社内コミュニケーションが失われてしまう可能性が高くなります。

関係性が悪化する場合がある

360度評価の結果を受けて、従業員間の関係性が悪化する場合があります。部下の評価が悪かったとき、受け取り方次第では上司が疑心暗鬼に陥り、今後の不安材料となるでしょう。また良い評価をするように、上司が部下に圧力をかけ、評価自体に不安を持つ従業員がでてくる可能性もあります。

こういった不安は、組織全体の風通しを悪くし、従業員間の関係性を悪化させることになってしまいます。

様々なコストが発生する

360度評価を実施・運用していくには、「人・時間・費用」といった様々なコストが発生します。評価には、人的・時間的なコストがかかります。実務にあたる担当者の人的・時間的コストは、周りにも増して大きなものでしょう。費用的なコストについては、言うまでもありません。

運用を誤ると成果があがらない

ここまで見てきたように、360度評価は運用を誤ると成果があがりません。そればかりか、組織にとってマイナス要因となる可能性が高くなります。360度評価を失敗せず運用するには、相応のノウハウが必要です。導入前の準備から実施、そしてアフターフォローにいたるまで、適切な方法で運用することが求められています。

関連記事:360度評価の失敗例

日本における360度評価の現状と海外企業との比較

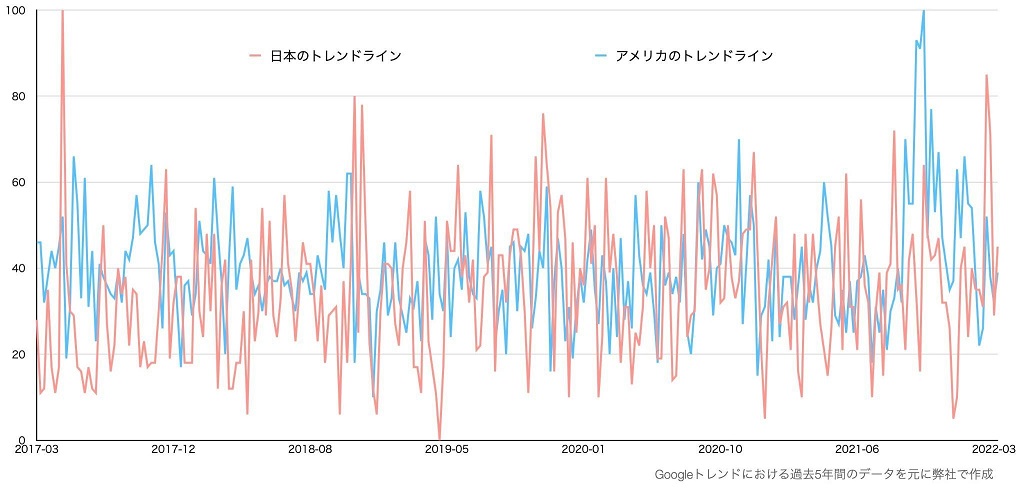

360度評価を取り巻く日本と海外の事情について、簡単に比較してみましょう。まず、日本とアメリカにおける360度評価への注目度をGoogleトレンドで調べてみました(実施:2022年)。

グラフから、日本における360度評価の注目度はアメリカと比べてやや振れ幅が大きく、2017年上半期が最も高い数値を示しています。

対するアメリカは日本の振れ幅よりも小さく、2021年下半期に最も高い数値を示しています。現在もさまざまなビジネス書や雑誌が360度評価を取り上げ、効果的な取り組みとして紹介されています。

こうした違いはなぜ生まれるのでしょうか? いくつか理由が考えられます。

まず言えることは、そもそも360度評価はアメリカで生まれたものだということです。アメリカで生まれたのですから、アメリカ人のメンタリティーや文化的土壌に適しているのは言うまでもありません。

つぎに従業員に投資する人材育成関連の費用が、圧倒的にアメリカの方が日本よりも多いということです。アメリカ企業では転職や中途採用が一般的です。にも関わらず、新卒一括採用主体の我が国よりも多くの「教育ベネフィット」を提供しています。それは企業の競争力の維持や従業員の質の向上といった理由のほか、平均以上の資質を持った従業員をスクリーニングできるからだと言われます。教育や研修を受ける機会が福利厚生の一種と捉えられ、転職の抑制に有利に働く、という見方も存在します。

さらに文化的にフィードバックを「良いこと」だと捉える傾向が、日本よりも強いのがアメリカです。評価協力者が参加する上での敷居が低いのです。

ダメ押しとなるのが、成果主義です。広く知られている通り、アメリカ社会では成果が求められます。周囲との比較で評価が行われる日本の人事制度に対し、アメリカでは明確なKPI(業績評価指標)を用いた成果主義が基本なのです。ですから360度評価を「当人に気付きを与えパフォーマンスを改善させる取り組み」として導入しやすいのです。

このような違いが、360度評価に対する関心の度合いに影響しているのでしょう。

日本では「360度評価の有効性については重々承知してはいるが、評価という名前からついつい人事評価・人事考課と結び付けてしまい、切り離して導入する方法がわからない」と語る組織が多いのです。

360度評価の評価項目について

ここからは360度評価の具体的な実施方法について解説していきます。まずは360度評価の評価項目について知りましょう。

評価項目の内容

360度評価で一般的に段階評価と自由記述の2種類の評価項目を用いることが多いようです。最も多いのは段階評価であり、「評価対象者の職務における行動や能力」などが問われます。

<段階評価の一例>

| 対象者は | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

| 非常に そう思う |

やや そう思う |

どちらとも いえない |

あまり そう思わない |

全く そう思わない |

|

| 部下の役割を明確にしている | |||||

| 日頃から気軽に声をかけている | |||||

| 部署が目指している目標を常に語っている |

行動や職務能力に関する評価項目が多いのは、評価対象者を観察し評価しやすいためです。性格や価値観など内面を問う評価項目は評価協力者の感覚や推測による評価となってしまいます。評価結果から性格や価値観を指摘されても、改善や習得が難しく成長につながりにくいため避けた方が無難でしょう。

自由記述では評価項目に沿いながら、評価対象者に対してのアドバイスや意見を自由に記述します。段階評価を定量的な意見とするならば、自由記述は定性的な意見と言えるでしょう。自由記述では評価対象者の強みや弱み・改善点を問うことが多く、具体的に表現されるため本人の気づきにつながりやすい評価項目です。

反面、誹謗中傷を書かれたり、評価協力者を特定されやすいなどといったデリケートな側面もあります。したがって自由記述では、評価対象者の成長につながる意見や前向きに捉えられるような表現で記入するように呼びかけることが必要です。

その他の評価項目では、複数選択式の項目を用意することもあります。たとえば「評価対象者が強化すべきポイントはどれですか?次の選択肢の中から、当てはまるものを3つ以内で選んでください」といった項目です。

評価項目の数

360度評価では、評価項目の内容だけでなく、その数についても慎重に検討しなければなりません。評価項目数があまりに多いと回答への負担が大きくなり、惰性で回答してしまうからです。

逆に評価項目数が少な過ぎてもいけません。評価対象者の気づきや能力開発につなげるには、幅広い観点を確保するためある程度の評価項目数が必要です。

一般的に評価項目は20~50問程が多いようです。自由記述は回答に時間がかかるため1~3問程が多いようです。

役職者は評価すべき対象者が多く負担も増します。「何人も評価していると、最後の方はいい加減になった」、「自分の評価が正しいのか分からなくなり混乱した」といった声もよく聞きます。評価対象者の気づきや成長と、評価の負担の両面からどの程度の評価項目数が望ましいのかしっかりと検討しましょう。

評価項目の作成

調査や評価の世界では「Garbage In, Garbage Out(ゴミを入れたら、ゴミが出てくる)」という言葉があります。良い回答が得られなければ良い結果は生まれません。そして、良い回答を得るためには、なんといっても良い評価項目が必要です。360度評価を無駄にせず、より実りの多いものにするため評価項目の作成は非常に重要です。

一方で、「360度評価は単なるアンケートでしょ」といった誤った認識も一部にはあるようです。実際は「心理尺度」と呼ばれ、心理学をベースにした方法論によって作成するのが望ましいとされます。360度評価は人間の心理や言動など抽象的な概念を定量化するための技術が必要です。評価項目の作成や実施には経験者のアドバイスを求めることをお勧めします。

関連記事:360度評価における評価項目とは?作成ポイントや質問例を解説

360度評価の注意点〜失敗させないためには

360度評価には「怠ると失敗するポイント」があります。1つずつ解説していきましょう。

1)丁寧な社内説明を行う

360度評価を実施するにあたり、まず重要なのは「評価対象者と評価協力者の不安を取り除くこと」です。

「人事評価に響くのでは?」「自分の評価内容が特定されるのでは?」などの不安が募ると、360度評価のデメリットが際立ち失敗する可能性が高まります。

そこで事前に360度評価に対する丁寧な説明を行ってください。評価対象者と評価協力者へ対面やオンライン会議ツールなどを使って説明できれば理想的です。難しい場合はしっかりした資料を用意しましょう。

説明内容には、次のような点を含めて360度評価に対する理解を深めてもらいましょう。

- なぜ実施するのか(背景と目的)

- どう機能するのか(職場の構成メンバーと組織に対するメリット)

- どう実施するのか(スケジュールと実施方法、運用ルールなど)

- フィードバックはどのように行われるのか(実施後のスケジュール)

- どう活用すればいいのか(模範的な活用方法、サポートやフォロー施策)

360度評価に対する理解が深まり納得感が得られれば360度評価のメリットを享受できます。まずは丁寧な社内説明を行うことが大切です。

2)運用ルールを決める

360度評価の運用ルールを事前にしっかり決めましょう。

- 360度評価の活用方法(人事評価、人事異動などとの関係性)

- 360度評価の評価対象者をどのように決めるのか

- 評価協力者はどのように決めるのか、評価協力者を評価対象者へ伝えるのか

- 相談窓口はどうするのか

- 組織構成メンバーから集めた回答の管理をどうするか

- 回答データ、レポートの閲覧範囲をどうするか

など、運用ルールを事前に決めておきましょう。

運用ルールを決める際に、経営者や人事担当役員など最終責任者の理解とコミットを得ることができれば、360度評価の成功が一層近づきます。360度評価の内容だけでなく運用ルールについても最終責任者にしっかりと説明し理解と協力を得ましょう。

3)組織側の活用方法を明確にする

360度評価は基本的に評価対象者に向けて実施されるものですが、やり方によっては組織のために活用することもできます。そのような活用を考えるのであれば、事前に活用方法を決めて準備し、評価対象者や評価協力者に伝える必要があります。

例えば、繰り返しになりますが、人事評価・考課、昇進昇格、人事異動、給与や賞与の決定などに関連付けることも可能です。ただし、360度評価のデメリットにつながりやすくお勧めではありません。どうしても考えるのであれば、より一層丁寧な説明と理解の獲得が求められます。これまでの事例では「参考材料の一つに留める」とすることが多いようです。

360度評価の結果を組織的に分析することもできます。どのような人物が活躍しているのか、どの部署や拠点のマネジメントが上手くいっているのか、長期的に利用しているのであれば、どのような人物が成長や昇進するのかといった具合です。当然このような活用も慎重な対応が求められますが、加えて、事前の準備がなければ技術的に実現できなかったり、余計な作業や労力が発生することになります。

4)評価協力者を慎重に選ぶ

「評価協力者」の選定方法にも注意が必要です。まず、評価協力者をどう選ぶのか、人数をどうするのかを決定する必要があります。人事など実施主体者が選定する方法が一般的ですが、評価対象者が自ら選ぶ方法もあります。

人事など実施主体者が選ぶ場合、組織図上の関係性は把握できますが、実際の仕事上の関係性はわからないこともあるようです。逆に、本人が選ぶ場合、好意的な評価をする方ばかり選ぶ傾向があります。それぞれの長所・短所を理解し選定方法を決定してください。

評価協力者の人数も重要です。多面的な意見が集まるように、回答者が特定されないように評価協力者の人数を決定します。一般的には、上司、同僚、部下からそれぞれ複数人選び、合計で5名~10名程度とすることが多いようです。一方で、少人数の部署などは選定できないこともあり、決して人数ありきではなく現状に合わせて柔軟に考える必要があります。

次に、評価協力者を選ぶ基準です。評価協力者は、当然ながら評価できるほど評価対象者のことを知っている必要があります。普段から接していて、一緒に仕事をしている必要があります。例えば、上司と部下の関係になって3か月以上、週に2、3度は接して仕事をしているといった基準を示す必要があります。

とかく評価協力者の選定では、できるだけ多くの人数を揃える必要があると考え、あまり関係性のない人を評価協力者に選定してしまうこともあります。当然ながらそのような場合、評価協力者が適切に回答できず、「回答できない」「どちらともいえない」といった回答が多くなり、360度評価の価値が薄れてしまいます。

5)相談・質問窓口を用意する

組織側からの一方的な説明や情報発信だけでは、360度評価に対する不安を払拭できない可能性があります。また、評価協力者から「実施してから評価対象者の自分に対する接し方が変わった」といったトラブルを抱える方が出てくることもあります。

不安の払拭やトラブルの解消に欠かせないのが相談窓口の設置です。寄せられた不安の声や問い合わせに対して、きちんと対応ができる窓口を用意しましょう。

望ましいのは360度評価の実施前から設置し、説明する際に相談窓口についても紹介することです。回答期間中も多数の質問が寄せられることがあります。タイムリーに返答しなければ、回答率の低下の原因になります。360度評価の実施後もしっかりと対応しましょう。評価対象者と評価協力者の間のトラブルや相談は、実施後に発生することが多いようです。

6)サポートやフォロー施策を用意

360度評価は実施後のサポートやフォローが、評価対象者の結果の活用を左右します。組織がなんのサポートやフォローをしなければ、結果を見て終わり、なんの成果にもつながらなかった、という状況を招いてしまいます。

360度評価の結果を受けて能動的に行動できる方がいる反面、大半の方は「結果をどう活用すればいいかわからない」と悩むことが多いようです。360度評価によって貴重なヒントを得たにもかかわらず、それをうまく活用できないのは非常に勿体ないことです。

一般的には、360度評価の結果を活用したフィードバックセッションや研修・トレーニングなどを用意したり、360度評価の結果について上司や人事担当者と面談(1on1ミーティング)を行ったりすることが多いようです。得られた結果を活かす手はずも整えておきましょう。

この他に必要な対策

上記が主要な「360度評価に失敗しないために押さえるべきポイント」ですが、そのほかにも以下のようなことを意識すると効果的です。

- 経営層(経営者や人事のトップ)から360度評価を後押するメッセージを発信する

- 組織が360度評価に対して抱いている期待や役割を明確に伝える

- 360度評価の実施に適したシステムを利用し実施や回答をスムーズに行う

360度評価で評価協力者に喚起すべきポイント

360度評価を実施するにあたって、評価協力者にも喚起すべきポイントがあります。

1)対象者の今後につながるような評価を心掛けること

360度評価の目的は、前述のように「評価対象者の自己認識を高め、気づきを促して自己成長につなげること」です。評価協力者にもしっかりと伝えて意識してもらい、評価対象者の今後につながる評価を心掛けてもらいましょう。

まれに評価対象者に対して不満を持つ方から「日ごろの不満を散々回答して発散してきた」というようなことを聞くことがあります。このような感情に任せた回答は、評価対象者の成長に役立つとは到底考えられません。そのような関係性でも、評価対象者の改善を願い、冷静に客観的に回答するように評価協力者に伝えてください。そのような心掛けが、ひいては自分自身の成長にもつながることを認識してもらいましょう。

2)評価項目の内容に沿って回答すること

回答する時は、評価項目を丁寧に読み、内容に沿って評価するように心がけてもらいましょう。

例えば、評価項目内容とは関係なく評価対象者を好きか嫌いかで評価したり、なんとなくの印象で評価したり、直近のことや印象深かったことなど一部の行動や出来事を基に評価したりといった偏った評価は望ましくありません。このような評価を専門的には回答バイアス(偏向)と言います。回答バイアスはどうしても生じてしまいますが、事前に注意を促すことである程度抑えることができます。次のようなポイントを伝えましょう。

- 評価項目をしっかりと読み、内容に沿って回答する

- 誰か別の人と比較して評価するのではなく、評価項目に対して評価対象者がどの程度該当しているかで回答する

- 評価対象者に対する感情はいったん忘れる

- 評価対象期間(例えば、ここ1年間の対象者について評価するなど)が決まっていれば、直近だけでなく対象期間全体をできるだけ思い出す

- 極端な出来事や偶発的な行動などを参考に回答しない

- 自由記述への回答は、評価対象者が改善やアクションにつなげやすいように、具体的に、提案やアドバイスの形で記述する

3)自由記述式評価項目に誹謗中傷にあたるコメントは書かないこと

自由記述式評価項目に誹謗中傷にあたるコメントが書かれることがあります。価値観の違いなどから相容れない人がいることは仕方のないことです。しかしそれが誹謗中傷をして良い理由にはなりません。

評価対象者の弱みや悪いところをあげつらったり、感情に任せて文句を書くといったことはせず、先述のように改善やアクションの糸口につながるような提案・アドバイスを記し、今後の能力向上につながるコメントを意識するよう伝えましょう。

4)回答前の根回しや圧迫を行わない(加担しない)こと

「360度評価は人事評価と関係しない」と伝えても、良い評価を得ようと根回しをしたり、圧力をかけたりするケースがあります。これでは適切な評価が行えないどころか、360度評価を実施する意味がなくなってしまいます。当然ながら禁止・排除すべき行為です。

根回しや圧迫を忌避するだけでなく、それに加担しないことも大切です。もし「根回しされた」「圧力を感じる」ということがあれば、相談窓口に問い合わせるよう呼びかけてください。

評価協力者に対して、深刻に考えず冗談で「良い評価頼むよ」「あまりひどいこと書くなよ」などといった発言をすることも控えるように伝えましょう。

5)締め切りまでに余裕を持って回答すること

360度評価では回答期間が設定されています。人によっては複数の評価対象者について回答します。急な出張や予定などにより、思ったように回答する時間が持てない場合もあります。締め切りギリギリになり急いで回答すると適切な評価ができない可能性が高まります。余裕をもって回答するように伝えましょう。

6)評価に際し不安があれば窓口に相談すること

360度評価の実施に対して不安を感じる場合は相談窓口に相談するように呼びかけましょう。特に初めて実施する方は不安を持ちやすく、そのような状態では適切な評価ができません。より良い評価を行っていただくために、不安を解消してから回答するよう伝えてください。

なお、相談窓口への相談内容は秘匿され、他言されることはないことを伝えると効果的です。

360度評価のサンプル(評価項目例、コメント例)

360度評価における評価項目の作成方法や注意点、喚起ポイントなどを解説してきました。しかしいざ取り組むとなると、何から手を付ければいいのか悩む方もいらっしゃるかもしれません。そこで使い勝手の良い360度評価のサンプルをご用意しました。

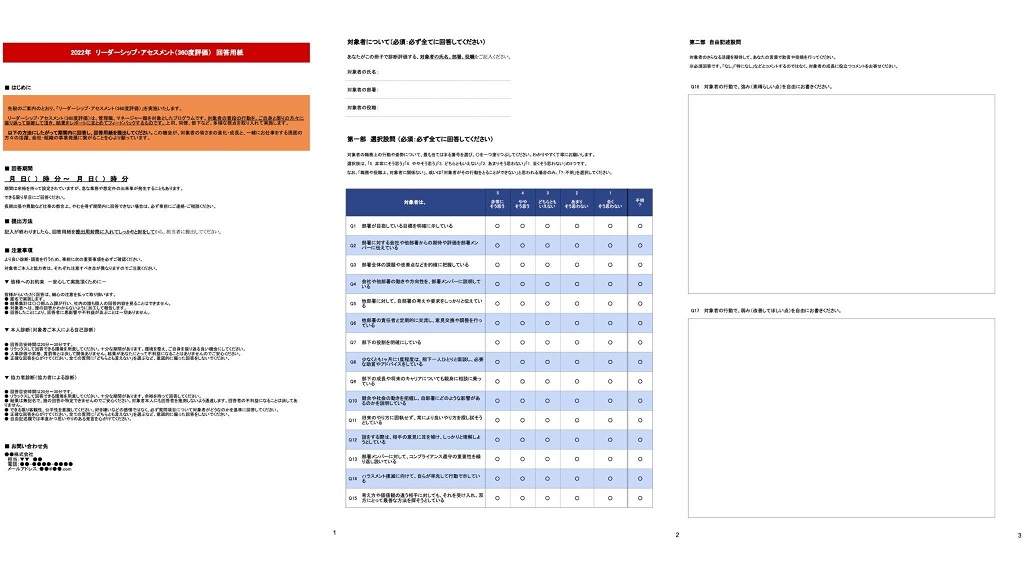

評価項目例(テンプレート)

管理職のリーダーシップを棚卸して意識啓発につなげるリーダーシップアセスメントのサンプルです。エクセルファイルになるため、必要に応じて入力項目を書き換えながらご使用ください。

コメント例(自由記述式評価項目)

上記サンプルに関連し評価項目(設問)16・17の自由記述の入力例を提示いたします。

Q16 対象者の行動で、強み(素晴らしい点)を自由にお書きください。

判断力と意思決定のスピードに優れ、どのプロジェクトにおいても頼りになります。昨年の〇〇プロジェクトにおいて、顧客との間に生じた認識のちがいによりスケジュールが大幅に遅延するというトラブルが発生しましたが、顧客に対する初動の速さ、折衝の巧みさ、段取りの上手さに感服しました。コミュニケーション能力も高く、部署の雰囲気が良いので部下がのびのび仕事していると感じます。

Q17 対象者の行動で、弱み(改善してほしい点)を自由にお書きください。

「何でも自分一人でやり遂げてしてしまう傾向が強い」ので今後改善していただきたいと思っています。意思決定スピードを重視しているためか、プロジェクト関係者への相談がないまま物事を決めてしまうことが多いように感じます。結果として良い方向へ進むことが多いのですが、もう少し部下に任せることも必要ではないでしょうか。部下からの信頼は厚いですし、人望もあります。プロジェクトの成功のみならず、部下の成長にも注力していただきたいです。

自由記述への回答のポイントは、具体例や実際のエピソードを交えながら評価対象者の強みと弱みを客観的に述べることです。

単に「あれが素晴らしい」「ここがダメだと思う」ではなく、評価対象者が具体的にイメージでき、改善やアクションにつながるようなコメントを意識してください。ただし、個人的なエピソードを盛り込むと評価協力者が特定されてしまうため注意してください。

360度評価の参考事例

他の企業や組織が360度評価を導入した目的はなんでしょうか?彼らはどのような効果を得たのでしょうか?過去の事例を知ることで自分たちの組織への導入イメージがつかめます。2つの企業における導入事例をご紹介します。

株式会社オリエントコーポレーション

クレジットカード事業を中心にさまざまな決済・金融サービスを展開するオリエントコーポレーションでは、2016年に360度評価を導入し、管理職向けの研修ツールとして6ヶ月間/2回のスパンで実施を継続しています。360度評価を導入した目的は「管理職の育成とリーダーとしての意識啓発」そして「風通しの良い職場作り」でした。

同社では、社内でコンピテンシー(高評価獲得者の行動特性)を設定し、管理職に求められる行動を明文化しています。360度評価を実施し自己認識と他者から見たギャップを知り、「今後自分はどうしていくべきか?」を具体的に考えるための機会としました。

また、360度評価の実施と併せて管理職研修を行なっています。人事から発信するメッセージでは評価という言葉は使わず、サーベイ(広範囲調査)診断などの用語を用いて、あくまで評価に紐づくものではないと明言しています。

研修では「360度評価はほかの誰のためでもなく、自分自身のため」というメッセージを伝え続け、評価を肯定的に受け止めることを促しています。

その結果、評価や研修を通じて「今後何をすればいいか明確になった」「目標に向けて積極的に行動していきたい」などのコメントが数多く寄せられ、360度評価本来の目的が達成されました。今後は適用範囲を広げ、周囲の声が届きにくい現場トップにも適用する構想を持っています。

事例ページ:ここが知りたい!360度評価 ~導入6年、管理職育成手法として根付かせた、オリコ人事部がやったこと~|株式会社オリエントコーポレーション

株式会社ビジネス・ブレークスルー

日本を代表する経営コンサルタント、大前研一氏率いるビジネス・ブレークスルーでは真のリーダーを養成する「リーダーシップ・アクションプログラム」を提供しています。その重要コンテンツの一部として360度評価が活用されています。

リーダーシップ・アクションプログラムとは「ビジョン構想力」「組織構想力」「人を動かす力」の3条件をベースに、リーダーに欠かせない力を徹底的に鍛える新しい研修スタイルです。

同プログラムでは自己理解を深める目的でコーチングを実施。360度評価を活用し自身の強みと弱みを定性的かつ定量的に可視化します。1回目の評価は開講直後に、2回目の評価は卒業直前に実施し、自らの行動の変化を認識してもらうことがビジネス・ブレークスルーの360度評価の活用法です。 初回の自由記述では「傾聴しない」「主体性がない」などというコメントだったのが、2回目には「話を聞いてくれるようになった」「会議での発言が多くなった」というポジティブなコメントに変われば、受講者に変化が訪れたということになります。

事例ページ:真のリーダーになるために|株式会社ビジネス・ブレークスルー

オリエントコーポレーションとビジネス・ブレークスルーの事例から、「360度評価は実施のタイミングも重要」ということが読み取れます。管理職向けであれば、昇進して数か月内に実施するのか、数年後に実施するのかによって360度評価の役割は異なります。

研修と併せて行うのであれば、研修の前または研修後に実施したり、前後で2回実施するなど、目的によって実施方法が異なります。360度評価の目的に立ち返り、どのような実施方法が良いのかをしっかりと検討することが求められます。

360度評価を導入するまでの流れ

最後に、360度評価を導入するまでの流れを解説します。本記事で解説した内容のまとめとして、改めて各ポイントを整理していきましょう。

1)360度評価実施の目的と期待する効果を明確にする

360度評価導入の主な目的は「評価対象者の自己認識を高め、本人の気づきを促して自己成長につなげること」です。その前提として、「360度評価の目的や期待する効果は何か?」を明らかにしましょう。

これらを明確にしなければ360度評価の方針が決まりません。具体性に欠け、一貫性のない取り組みになってしまいます。360度評価の成果を検証することも難しいでしょう。

360度評価の目的や期待する効果として次のようなものが上げられます。

- 管理職の底上げ

- 新任管理職の育成・研修

- 次世代リーダーの発掘

- 組織のビジョン・ミッション・バリューの浸透

- 組織の活性化

- 職場の人間関係の向上

- コンプライアンスを遵守する組織風土づくり など

2)360度評価の対象・範囲を決める

評価対象者を誰にするのか、どの範囲で実施するかを明確にしましょう。全社的な導入を目指す場合は一気に導入するのか、パイロットケースとしてまず特定の部署などで実施し順次拡大していくのかなどの検討が必要です。

なお、次のような対象者への実施は、360度評価の効果を十分に得られないことがあります。

- 転籍・昇進・入社したばかりの管理職(評価協力者と仕事を共にした時間が短い)

- 部下の少ない管理職(評価協力者が特定されやすく適切な回答が得られない)

3)360度評価の運用ルール、実施方法、活用方法を決める

360度評価の具体的な運用ルール、実施や活用の方法を検討しましょう。下記のポイントに注意しながら検討を進めましょう。

<運用ルール>

- 人事評価・考課、昇進昇格、人事異動、給与や賞与の決定などとの関連付け

- 実施回数(1回のみの実施、変化を確認するため期間をあけて2回実施、定期的に実施など)

- 結果の閲覧範囲(評価対象者のみとするか、上司、経営層、人事も閲覧可能か)

- 評価協力者(「上司・部下・同僚」、「部下のみ」など)

- 評価協力者の人数(上限と下限を設定するかなど)

- 評価協力者の選定方法(人事など実施主体者による選定か、評価対象者本人による選定か)

- 記名欄(匿名実施か記名実施か ※後者は非常に珍しく難しい)

<実施方法>

- 実施スケジュール(繁忙期、昇進降格、異動、賞与など実施に影響がありそうな時期は避ける)

- 評価方法(Web回答、冊子回答)

- 360度評価システム(Webで実施する場合)

- 評価項目の内容(自社オリジナル、ベンダーの標準項目など)

<活用方法>

- 結果の返却方法(人事から、協力企業から、研修時に講師から、など)

- 実施後のサポートやフォロー施策(フィードバックセッションや研修、上司との面談(1on1)、コーチングなど)

- 事後の取り組み(振り返りシートやアクションプランなどを提出させるか)

- 経営層への報告方法

4)360度評価の実施スケジュールを立てる

360度評価をスムーズに実施するには、各イベントの時期から逆算してスケジュールを細かく計画しましょう。

<一般的なスケジュール(Web回答、協力業者へ依頼する場合)>

- 必要事項(評価対象者・評価協力者リスト、評価項目など)準備:回答期間の3週間前

- 社内説明:回答期間の2~4週間前

- 調査準備(Web回答画面作成、システム設定など):1~2週間

- 回答期間:1~2週間

- レポートのフィードバック:回答期間終了から1~2週間後

評価対象者が自ら評価協力者を選ぶ場合や、自由記述のコメントをチェックする場合などは、その期間を加えることを忘れないようにしてください。

5)360度評価の社内説明を行う

準備が整った段階で、360度評価の社内説明を行います。評価対象者や評価協力者の不安を払しょくするような説明をしっかり行いましょう。人事担当者が直接説明できると理想的です。

社内説明では不安を払拭するため、実施目的や運用ルールなどの情報を明示してください。社内説明で伝えるべきポイントを、改めて確認します。

- なぜ実施するのか(背景と目的)

- どう機能するのか(組織メンバーと組織に対するメリット)

- どう実施するのか(スケジュールと実施方法、運用ルールなど)

- フィードバックはどのように行われるのか(実施後のスケジュール)

- どう活用すればいいのか(模範的な活用方法、サポートやフォロー施策)

経営者や人事担当役員など上層部からのメッセージを添えて、360度評価が重要な取り組みであると強調してください。相談窓口についても紹介し、全員が安心して取り組めるよう心がけましょう。

6)360度評価の実施

360度評価の実施中は回答の進捗状況を常にチェックし、回答率が低い場合は回答を促すメッセージをメールなどで送りましょう。360度評価システムを導入し部署や拠点などの回答率がわかるのであれば、当該の管理職から催促してもらうのも効果的です。

回答期間中、相談窓口には「パスワードを忘れた」「メールを消去してしまった」といった問い合わせが多く寄せられます。速やかに対応することで、回答率を高めることができます。

他にも、次のような問い合わせが寄せられる場合があります。

- 仕事上の関係が薄いなど評価協力者と評価対象者の関係性が適当ではない

- 回答の秘匿性は保たれているか?個人を特定されないか?

- 実施の目的や方法がわからない。そもそもなんのために実施するのか?

回答期間は、回答状況に応じて期間を延長するか判断しましょう。終了後は回答に対する感謝を伝え、レポート返却や研修などその後のスケジュールを伝えておくことも大切です。

7)レポートの返却と活用

回答結果を集計し、評価対象者1人ひとりのレポートを作成します。外部業者に依頼する場合は人事担当者が作成する必要はありません。レポートの返却方法については事前に決定し、それに従って返却してください。

フィードバックセッションや研修、上司との面談(1on1ミーティング)などサポートやフォロー施策がない場合、人事など実施主体者からレポート返却時にフォローを添えることが大切です。

- レポートに対してネガティブになり過ぎないようフォローする

- 評価対象者がサラッと読み飛ばすのを防ぎ、活用につなげるよう促す

- 評価の目的をしっかりと伝える。今後の行動改善や、成長のためだと強調する

繰り返しとなりますが、初めての360度評価では、レポートの内容を説明するフィードバックセッションや研修の実施をおすすめします。360度評価が活用につながらないばかりか、職場環境や人間関係に悪影響を及ぼし、逆効果になる可能性もあるからです。

自己分析のための振り返りシートや、今後の行動計画を立てるシートなどを手渡し、レポートとセットで活用してもらうのも良いでしょう。研修を実施するのであれば、記入内容を共有して意見交換を行うと理解が深まります。

なお、経営者や人事担当役員などへ全体結果を報告する必要がある場合は、あらかじめ報告方法を決めておきましょう。

まとめ

360度評価は上司のみならず、同僚や部下からの視点も反映します。文字通り全方位から評価対象者の「強み」や「弱み」に関するフィードバックが得られるのです。多様な視点から評価されることで、評価対象者は「自分は知らないが他人は知っている自分」に出会います。これが能動的な意識改革・行動改革に繋がるのです。

旧来の年功序列型組織の慣例を破るような「部下による上司へのフィードバック」の意義は大きいといえます。人材の流動化がますます高まる昨今のビジネスシーンで、多面的な評価が求められる傾向は強まっていくはずです。

360度評価を定期的に実施し、仕事に対する振り返りの機会としたり、研修やトレーニングへ活用することは、社内人材の育成強化やタレントマネジメントの充実、管理職の育成に貢献するでしょう。

さらに詳しいご相談をなさりたい方は、お気軽に御連絡下さい。

※関連記事:

360度評価は意味ないから廃止すべき?無駄・無意味に終わる原因とは

360度評価のやり方|導入・運用の方法と注意点【評価テンプレート・例文・事例あり】

部下が上司を評価する制度のメリットとは|360度評価の項目・例文と失敗を防ぐポイント